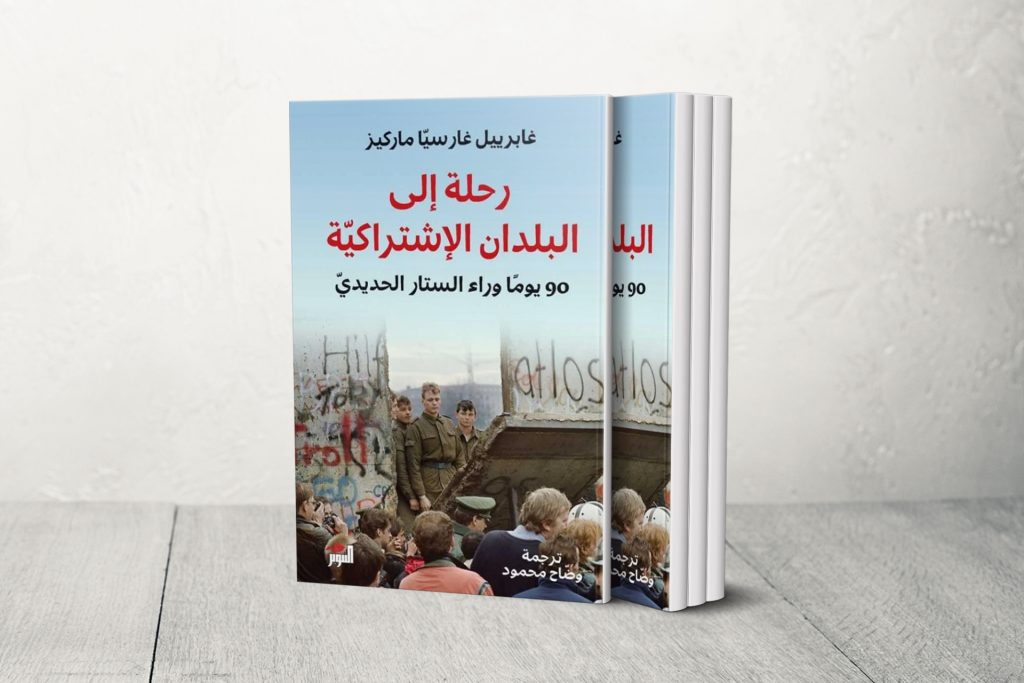

مثلما تميّز في كتابة الرواية، عُرف عن الكاتب الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز تمّيزه في العمل الصحفي، إذ عمل مراسلا لعدد من الصحف والمجلات، كما اشتهر بطريقته في ملاحظة التفاصيل الدقيقة في الأحداث ومقاربته التي لا تخلو من حس فكاهي. وهو ما يظهر جليا من خلال كتابه “رحلة إلى البلدان الاشتراكية.. 90 يوما وراء الستار الحديدي” الصادر سنة 2024 في ترجمته العربية عن دار التنوير بترجمة وضّاح محمود.

فحين كان يعيش في باريس ويعمل مراسلا صحفيا لصحيفة “مومنتو” الفنزويلية، قام ماركيز برحلة إلى البلدان الاشتراكية مع رفيقين أحدهما يدعى فرانكو -وهو إيطالي يحب السفر ويعمل بين الفينة والأخرى مراسلا لبعض الصحف في ميلانو- والثانية فرنسية من أصول هندو-صينية، تعمل مصممة في إحدى المجلات الباريسية، تدعى جاكلين.

اقرأ أيضا

list of 1 item

أمكنة

end of list

بدأت الرحلة، التي قال عنها صاحب “مئة عام من العزلة” في إحدى المقابلات الصحفية أنها أثّرت على أفكاره السياسية بشكل حاسم، في صيف عام 1957 انطلاقا من ألمانيا الشرقية فبولونيا ثم تشيكوسلوفاكيا، واختتمت بحضور المهرجان الدولي السادس للشباب في موسكو، حيث التقى ماركيز أشخاصا ومسؤولين في الدولة، ونتج عنها كتابة 10 فصول نشرها تباعا في مجلة “كروموس” الكولومبية، بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من نفس العام، وتحدث فيها بصدق ووضوح عمّا رآه وعايشه في تلك البلدان، مضمنا إياها ملاحظاته عن واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فيما يبدو وكأنه تفكيك للعلاقة المعقدة بين السياسة والإيديولوجيا والحياة اليومية للإنسان.

ويبدو أن الصراحة والوضوح اللذين يميزان الكتاب كلفت الأديب الحاصل على جائزة نوبل للآداب غضب شيوعيين كثيرين، واتّهم بالعمالة للرأسمالية والولايات المتحدة الأميركية.

هذه الرحلة التي جاءت في سياق تاريخي مهم، حيث كانت آثار الحرب العالمية الثانية ملحوظة على الدول التي زارها بشكل واضح، يمكن أن يعرف من خلالها القارئ، عبر عدسة واحد من ألمع الصحفيين في العالم، التجربة الاشتراكية، لا كما حلم بها الناس، بل بانعكاسها على حياتهم، إذ إن كل شيء في بعض المدن قديم ومتهالك.. حتى الناس أنفسهم.

الستار الحديدي أول الوهم

يستهل غابرييل غارسيا ماركيز استعراض مشاهده في البلدان الاشتراكية من بوّابتها، فقد أدت الدعاية الغربية التي استمرت 12 سنة إلى الاعتقاد أن مجرد عارضة خشبية مطلية بالأحمر والأبيض، تفصل بين العالمين الشرقي والغربي، عبارة عن ستار حديدي، بينما في الواقع “ليس الستار الحديدي ستارا ولا هو من حديد”. كما وجد أن المنطقة العازلة بين هذين العالمين على امتداد 800 متر مقفرة من كل شيء، على العكس مما تسوق له آلة الدعاية في الغرب، باعتبارها مسافة لا متناهية من معسكرات التعذيب والأسلاك الشائكة المُكهربة.

ويتابع الكاتب الكولومبي سرد المشاهد الأولى من احتكاكه بالعالم الاشتراكي، حيث يتحدث عن دخوله إلى مطعم بجانب محطة وقود صغيرة في طريقهم إلى برلين، باعتباره حدثا لا يُنسى. يقول ماركيز في هذا الصدد “لم أرَ في حياتي كلها هذا المقدار من البؤس الذي تجمّع في فعل بسيط من أبسط الأفعال اليومية للبشر، ألا وهو تناول الفطور. فحينما دخلنا رأينا ما يقرب من 100 رجل وامرأة، وجوههم ذاهلة وملابسهم رثة، يلتهمون بنهم كميات من البطاطا واللحم والبيض المقلي، وسط همهمة صماء، مبهمة، في صالة تعبق بالدخان”، مشيرا إلى أنهم أحسوا حين دخولهم بما وصفه بـ”بوخز 100 نظرة منفلتة من العيون” من أناس كانوا -على حد تعبيره- تالفي الروح ومعذبين.

برلين مكان للهذيان

في برلين الغربية لم يجد صاحب “الجنرال في متاهة” معالم مدينة تنتمي إلى أوروبا، وإنما وجد مدينة مزيفة كما وصفها، فالأميركان محو كل شيء للبدء في صفحة جديدة، لتبدو المدينة الواقعة في عقر دار الاشتراكية كأنها شوارع نُقلت بأكملها من نيويورك، وغلب عليها النهم التجاري بفعل الشركات الكبرى التي استقرت على أرضها.

ومما يثير الاستغراب أن السياح الأميركيين يزورون برلين كل صيف لاقتناء مواد مستوردة من بلدهم بسعر أرخص مما هو عليه في نيويورك! بل إن جميع اللوحات الإعلانية في المحلات التجارية ولوائح الطعام ومحطات الإذاعة.. كلها تستعمل اللغة الإنجليزية ولا مكان فيها للغة المحلية، بشكل يجعلها “وكالة ضخمة للدعاية الرأسمالية”، غايتها كما يقول ماركيز “إبهار ألمانيا الشرقية التي تتأمل هذا المشهد من كوة ضيقة، فاغرة الفم”.

وإذا كان هذا حال برلين في شقها الغربي، فإن “غابو” ورفيقيه وجدوا في النصف الشرقي مدينة لا تزال آثار الحرب العالمية الثانية بادية على تجمعاتها السكنية ومحلاتها التجارية القذرة التي تعرض مواد من نوعية متواضعة وغير جذابة، وعلى الناس الذي يعيشون في الطوابق السفلى لأبنية دُمر جزؤها العلوي، بلا مرافق ولا مياه جارية، ولا إضاءة تنير ليل مدينتهم المُعتمة، مما يشي أن الاختلاف بين شطري برلين أعمق بكثير من الاختلاف بين نظامين، وأن هناك -حسب ماركيز- عقليتين متعارضتين تحكم كلّ منهما جانبا من جوانبها.

وخارج برلين يواصل ماركيز رواية مظاهر حياة الناس التي يخيم عليها اليأس، ففي أحد ملاهي مدينة لايبزغ يخبره نادل يعمل هناك أن حياة المعتقل التي عاشها كانت أسعد من حاضره، قائلا “في معسكر الاعتقال كنت آكل طعاما سيئا، لكنني كنت أسعد مما أنا عليه هنا.” فالمعطف الذي يرتديه يكلّف وحده راتب شهر كامل.

كما يروي عن حياة المجردين من الملكية الذين صادفهم في الملهى، والذي يعيشون على أمل أن يسقط النظام لعلهم يستعيدون شيئا من حياة البرجوازية التي عاشوها أيام حكم هتلر، قبل تأميم أملاكهم في زمن الاشتراكية. وهم ناس تسعى الدولة إلى سلبهم أموال التعويضات التي منحتهم إياها مقابل التأميم، من خلال الملاهي التي يرتادونها لبث أحزانهم.

براغ النابضة بالحياة

بشغف صحفي يفتش عن أدق ملاحظة ليضمّنها في مقالاته، ينقل غارسيا ماركيز وقائع رحلته إلى مدينة براغ التي لا يختلف سلوك الناس اليومي فيها عن سلوك سكان أي بلد رأسمالي. فعكس مدينتَي لايبزغ وبرلين الشرقية، كانت براغ مدينة بهية ونابضة بالحياة، تنشط فيها كل القطاعات الاقتصادية بشكل فعّال، فشهد زراعة مُمكنة ووحدات صناعية قيل له إنها تصدّر الحافلات والآلات الزراعية إلى كافة أنحاء العالم بما في ذلك البلدان الغربية.

بالإضافة إلى نمط حياة الناس الذي لا يدل على فرق بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي، باستثناء ملاحظة ساخرة بدت غير مهمة إلا بالنسبة لرفيقه فرانكو، وهي جَوربا النايلون كانت ترتديهما مغنية في أحد الملاهي الليلية للمدينة، وكانا بالِيين، وهي الملاحظة التي قادتهما إلى معرفة أن الفارق الوحيد بين النظامين هو الأسعار، “ففي نظر المرأة التشيكية، جوارب النايلون جوهرة ثمينة”.

ويلخّص الكاتب الكولومبي مشاهده وملاحظاته في براغ قائلا “هكذا هي براغ: ماضيها لا يبدو منقطعا عن حاضرها”. ويضيف “أمضينا عدة أيام نتجول فيها على غير هدى، ولم نعثر على دليل واضح يسمح لنا بالاعتقاد أننا في مدينة من مدن أوروبا الشرقية”.

كبرياء البولونيين

في محطته التالية يقف ماركيز على آثار الحرب على بولونيا وما خلفته من دمار، وعلى بقايا معسكرات الاعتقال. متحدثا عن عزة النفس التي تميّز البولونيين، والتي تبعث على الاحترام، وذلك انطلاقا من ازدحام مكتباتهم وحرصهم على ملء فراغهم بالقراءة حتى في طوابير الانتظار، ومن محاولتهم الاستمرار في العيش بشيء من الكرامة والكبرياء، على الرغم من فقرهم وتعبهم الواضح والحروب التي دمرت بلدهم.

ويَخلص غارسيا إلى أنه من العسير أن يفهم المرء ما يريده البولونيون حقا “فتركيبتهم صعبة والتعامل معهم ليس سهلا، ذلك أنهم يتميزون برهافة في الحس تكاد أن تكون أنثوية، إلى جانب ميلهم إلى التفكر والعقلانية. إن الأوضاع التي يعيشونها تبدو شديدة الشبه بطبائعهم”.

في موسكو لا يأكلون الكلاب

في طريقه نحو موسكو يواصل غابرييل غارسيا ماركيز مروياته عن بلدات ومدن الاتحاد السوفياتي، منطلقا من دقة مواعيد القطارات وعرباتها الفخمة التي تتناقض تناقضا صارخا مع النوعية الرديئة لحقائب المسافرين وأكياسهم.

كما يرصد التفاصيل المتعلقة بهذا العملاق النائم كما يصفه، بطعامه، ولغاته البالغ عددها 105 لغات، وتعداد سكانه الذي كان يناهز حينذاك 200 مليون نسمة، وبقومياته التي لا تعد ولا تحصى، والممتد على مساحة تشكّل سدس مساحة اليابسة.. دون أن يجد فيها دعاية واحدة من دعايات الكوكا كولا. بل لا وجود للدعاية أصلا، لأنه لا وجود للإنتاج الخاص ولا للمنافسة.

ويعبر ماركيز عن إعجابه بالصدق والأمانة اللذين صور بهما الأدب والسينما الروسيين المشاهد التي يراها في رحلته من خلال نافذة القطار، حيث يبدو أنها أتاحت له أخذ فكرة عنها من خلالهما.

ويجد في موسكو شعبا متعطشا لتكوين الصداقات، شعب لا يأكل الكلاب كما تروج له الصحافة الرأسمالية، ولا يجد في أجهزة الراديو إلا محطة واحدة، ولم يصادف فيه شخصا واحدا يعرف مارلين مونرو.

يقول غابرييل غارسيا ماركيز واصفا العاصمة الروسية إن “موسكو -أكبر قرية في العالم- ليست مصممة على مقاس الإنسان. وهي مرهقة، وخانقة وخالية من الخضرة والأشجار. والمباني فيها ليست سوى بيوت القرى الأوكرانية نفسها، مكبرة بأحجام عملاقة. وكأن من بنوها هم البناؤون أنفسهم، بعد أن منحوا المزيد من المساحات والمال والوقت كي يُظهروا مواهبهم المعمارية المثيرة للريبة”.