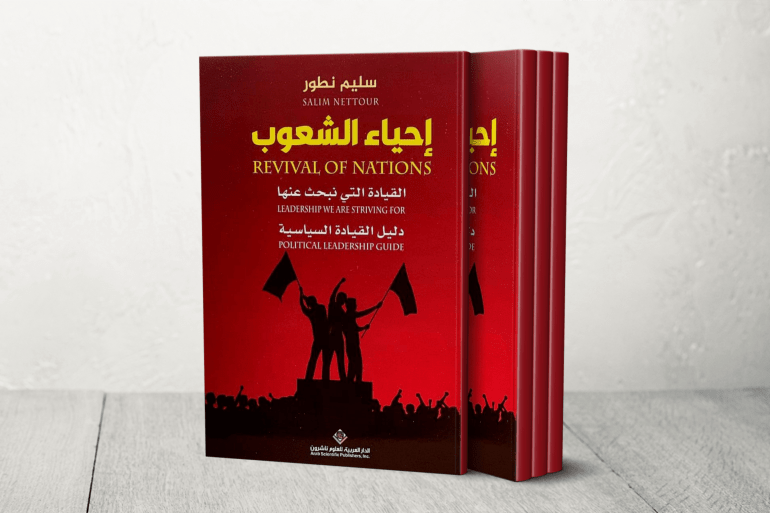

سليم نطّور كاتب جزائري مقيم بسلطنة عمان، من مؤلفاته “إحياء الشعوب: القيادة التي نبحث عنها” (2022)، “إحياء الذات” (2017) وهو كتاب يتمحور حول تغيير المفاهيم وبناء قناعات الفرد، كما ترجم وأسهم في كتاب “البراديمات: سر التغيير وأسس صناعة المستقبل” لغول آرثر باركر (2013).

ولضيفنا شغف كبير بمجال البحث والتطوير وبناء الإستراتيجيات وعلم القيادة، خاصة وأنه خبير في مجال قيادة الأعمال وإدارة المؤسسات، حيث شغل عدة مناصب قيادية آخرها منصب المدير التنفيذي لـ”الشركة العمانية لإنتاج الذخائر”، وقبل ذلك، اشتغل في عدة شركات عالمية في مجال النفط والغاز. وهو متحصل على شهادة مهندس دولة (1997) من معهد المحروقات ببومرداس بالجزائر، وعلى شهادة ماجستير (2011) “اختصاص إدارة وتطوير القيادة” من جامعة والدن Walden-مينيسوتا بالولايات المتحدة.

يحدثنا سليم نطّور، في هذا الحوار، عن علم القيادة باعتباره مجالا أكاديميا معترفا به، له أطر نظرية قابلة للدراسة والبحث والتطبيق. ويشهد هذا العلم اهتماما متزايدا في الجامعات العالمية، ويشمل مدارس ونظريات مختلفة.

ويرى نطّور أن التغيير في سلوك الأفراد والمجتمعات يعتمد على تعديل الأفكار والمعتقدات التي يؤمنون بها، حيث تختلف مستويات ازدهار الشعوب بناء على العصور الفكرية التي يعيشون فيها. وقد كانت التحولات الكبيرة التي شهدها التاريخ نتيجة لتطور الأفكار والفلسفات. وهكذا، لا يمكن تغيير مصير الأمم إلا بتغيير المفاهيم التي تتبناها، وهذا يتطلب قيادة فكرية قوية.

من أجل ذلك، يؤكد نطّور على أولوية الفكر على السياسة والاقتصاد والمجالات الأخرى، باعتباره المحرك الرئيسي للتغيير. وتعمل القيادة الفكرية القوية على تشكيل أيديولوجيات وتوجهات جديدة، يقوم القادة السياسيون الحكماء بترجمتها إلى أنظمة سياسية فعالة. هذه الأنظمة بدورها تخلق بيئة ملائمة لبناء مؤسسات اقتصادية واجتماعية قوية، معتمدة على رواد ومؤسسين أقوياء. والشعوب لا يمكنها الازدهار فقط من خلال امتلاك الثروات، كما في حالة العديد من الدول، بل إن غياب القيادة الحكيمة يؤدي إلى النزاعات والانقسامات.

ووفقا لنطّور، فإن التأثير الثقافي له دور كبير في زيادة استهلاك المنتجات والخدمات. والغرب، على سبيل المثال، استفاد من قوته الثقافية في تسويق منتجاته. كما يدعو ضيفنا إلى إعادة قراءة التاريخ بشكل عقلاني ومحايد، وهي قراءة تساعد في استخلاص الدروس وفهم ميكانيزمات التغيير.

-

تخصص حيزا كبيرا من اهتمامك وأعمالك لما يسمى “علم القيادة”.. ورغم أن هذا الأخير يُعتبر فرعا من فروع العلوم الاجتماعية، يدرس كيفية توجيه الأفراد والمجموعات لتحقيق الأهداف من خلال مجموعة من المهارات والمعرفة، فإن هناك من لا يعتبره علما مستقلا، باعتبار أن القيادة تعتمد على مهارات شخصية وصفات فردية غير قابلة للقياس، وأن تأثير العوامل الخارجية كالثقافة والاقتصاد يجعلها غير مستقلة، إضافة إلى تنوع الأساليب وعدم وجود قواعد ثابتة، والتداخل مع علوم النفس والسلوك، حيث يعتمد النجاح في القيادة على التجربة الشخصية أكثر من كونه علما دقيقا. في رأيك، أي الاتجاهين أقرب إلى الصواب؟ وهل يمكن اعتبار علم القيادة علما قائما بذاته؟

علم القيادة (Leadership Science) هو علم قائم بذاته ومعترف به في الأوساط الأكاديمية والإدارية، وتعتمد عليه العديد من المؤسسات والشركات في مجال عملها.

لماذا يُعتبر علما؟ لأنه علم القيادة يستوفي المعايير التالية:

وجود أطر نظرية ونماذج: هناك العديد من النظريات حول القيادة، مثل القيادة التحويلية، والموقفية، والخدمية، وغيرها. قابلية الدراسة والبحث: تُجرى أبحاث أكاديمية تعتمد على المناهج الكمية والنوعية لدراسة تأثير القيادة على الأفراد والمنظمات. وأنا أقسم الدراسات التي تدور حول علم القيادة إلى مدرستين: الأولى، مدرسة علم القيادة السيكولوجي، وهي تدرس سيكولوجية الفرد سواء كان القائد في حد ذاته أو الأتباع المتأثرين به.

الثانية، مدرسة علم القيادة السوسيولوجي، حيث تُعتبر القيادة ظاهرة اجتماعية تحدث بين أفراد المجتمع. إمكانية التطبيق: يمكن استخدام نتائج الأبحاث لوضع إستراتيجيات فعّالة لتحسين القيادة داخل المؤسسات. التطور والتراكمية: تطور علم القيادة على مر العقود، مستندا إلى دراسات وتجارب علمية. معترف به رسميا من الهيئات العلمية والأكاديمية: حاليا، يُدرَّس في العديد من الجامعات ويُمنح فيه درجات أكاديمية مثل الماجستير والدكتوراه في العديد من الدول، خاصة الأميركية. وأنا في الأصل متحصل على شهادة ماجستير في تطوير القيادة من جامعة والدن (Walden) الأميركية.

صحيح أن علم القيادة يُعتبر حديثا نسبيا، ولا يزال غير معروف في عالمنا العربي، وهذا طبيعي؛ فنحن للأسف متأخرون في نقل المعرفة ومواكبة التطور. لكن حاليا، يُعتبر هذا العلم من أبرز العلوم التي تهتم بها أكبر الجامعات المرموقة في العالم، وقد تفوّق في السنوات الأخيرة على علم الإدارة بحد ذاته من حيث الاهتمام وكمية الأبحاث ونوعيتها.

لقد بدأ الاهتمام بعلم القيادة ودراسته بطريقة أكاديمية بعد الحرب العالمية الثانية كجزء من علوم الإدارة والتسيير. لكن بعد التعمق في الدراسات وظهور نظريات أثبتت قدرتها وفعاليتها، وبعد تشعب الأبحاث، تحول موضوع القيادة من مجرد مادة تُدرّس كجزء من علوم الإدارة إلى علم مستقل كامل ومتكامل، قائم بذاته، له مدارس ونظريات وعلماء ورواد.

-

تقول في كتاباتك إن سبب تطور الشعوب وازدهارها هو النخبة القيادية الفكرية القوية، وترافع في أعمالك من أجل أولوية الفكر على السياسة والاقتصاد، وتعتبر أن الفكر يتربع على قمة هرم القيادة، وأنه هو الذي يخلق الثروة والرفاه للأمم.. كيف ذلك؟

الإنسان مخلوق اجتماعي أرستقراطي (بالمفهوم الاجتماعي؛ أي تؤثر عليه طبقة من النخبة) عقلاني عقائدي، حيث كل سلوكه وتصرفاته وأفعاله مبنية على معتقدات ومفاهيم وأفكار يؤمن بها ويسلم بها. ومن هنا نستنتج أنه إذا أردنا أن نغير في سلوك الأفراد والمجتمعات والشعوب، علينا أن نغير من تلك الأفكار والمفاهيم والمعتقدات بين الناس.

من منظور شامل، ما يمكن أن نستخلصه هو أن الشعوب والأمم والمجتمعات لا تعيش في مستويات الازدهار والقوة نفسها، لأنها لا تعيش في العصور الفكرية أو الموجات الفكرية ذاتها كما سماها ألفين توفلر، حتى وإن كانت تحيا في الحقبة الزمنية نفسها.

كما هو معلوم، العصر أو الموجة الفكرية هي طريقة أو نمط فلسفي تكون فيه المفاهيم مختلفة والأفكار متطورة وحديثة مقارنة بسابقاتها التي كانت تمثل العصر القديم. فكلما ظهر فكر وفلسفة معينة، تغير نمط التفكير وظهرت موجة جديدة متشكلة من عدة براديمات جديدة (نماذج معرفية).

ولهذا فحتى المؤرخون نجدهم يصنفون التاريخ على المبدأ ذاته. مثلا، جاء عصر النهضة نتيجة لثورة فكرية بقيادة مارتن لوثر استطاعت أن تتمرد على الأفكار الخرافية الدينية البالية التي تبنتها الكنيسة. يليها عصر التاريخ الحديث الذي ارتبط بظهور فكر يعتمد على منهجية التفكير التحليلي والبحث العلمي، الذي أدى إلى ظهور مفاهيم الصناعة، والدولة القومية، والمؤسسات والشركات، والتي قلبت موازين القوة عند الشعوب والأمم، فزالت حضارات وظهرت حضارات أخرى.

ومن بعد ذلك، تغير الفكر السائد وظهرت أفكار جديدة وظهرت موجة التاريخ المعاصر الذي يبدأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ارتبط بفكر معاصر يختلف جذريا عن الذي سبقه، مبني على المعرفة وتقنية المعلومات والحريات، والذي أدى بدوره إلى ظهور الموجة الثالثة التي تحدث عنها ألفين توفلر كثيرا، والمتمثلة في تلك المفاهيم الجديدة والحديثة، مثل مفهوم الدولة الحديثة التي لا تعتمد على القومية، وظهور مفاهيم العولمة، والرقمنة، والشركات المتعددة الجنسيات، وحتى المدن العالمية، والاستثمار الأجنبي، وغيرها من المفاهيم والأفكار التي تحولت إلى قناعات راسخة عند الكثير، وأصبحنا نراها ونعيشها في الواقع.

مما سبق، يصير بديهيا أنه لا يمكن للأمم والشعوب أن تغير مصيرها ما لم يكن هناك تغيير في الأفكار والمفاهيم والمعتقدات التي تتبناها وتسلم بها قيادة وشعبا. وهذا هو دور القيادة الفكرية.

-

في كتابك “إحياء الشعوب”، تتحدث عن: “مجموعة من الشباب استطاعت أن تنشئ وتقود جبهة تحريرية قوية متماسكة استطاعت أن تواجه وتهزم دولة عظمى مثل فرنسا، وتفوز عليها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وأخلاقيا”، ثم تلاحظ أن الاحتفال بعيد ثورة التحرير الجزائرية تحوّل إلى مجرّد عادة، وتحيي ذكراها لأنها “فقط التاريخ”.. بالمقابل، تعتبر أن: “الهدف والمغزى الحقيقي من إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية وكل المناسبات الثورية والذكريات البطولية ليس فقط للاحتفال والافتخار بانتمائنا وإنما أيضا لدراسته والتعلم منه واستخلاص الدروس لمواصلة بناء الوطن”.. هل هي دعوة صريحة إلى إعادة قراءة التاريخ، سواء الجزائري أو غيره، بطريقة تسمح بمواجهة التحديات الراهنة؟

التاريخ يسجل ويدوّن وقائع حدثت في زمن مضى، ولا نملك عليه أي سلطة أو مسؤولية. لذلك، يصبح هدفنا الوحيد من قراءته والرجوع إليه، طبعا إذا كنا أذكياء، هو التعلم واستخلاص الدروس منه وفهم كيفية حدوث الأشياء، لا أقل ولا أكثر. على عكس ما يحدث في واقعنا المرير، حيث لا تزال الخرافة تسكن عقول الكثير، حتى أولئك الذين يُحسبون على النخبة والمثقفين.

من الجميل أن نتفاخر بماضينا وتاريخنا، لأن ذلك يعطينا نوعا من الراحة والثقة، ويشعرنا بالانتماء إلى القوة والأصالة. لكن ليس لدرجة أن نعيش هذا الماضي بكل مشاعرنا، ونبحث عن من كان وراء من، ومن تسبب في ماذا، ونتهم الذين سبقونا بأنهم هم السبب في ما نعيشه الآن.

يقول الله عز وجل في التنزيل الحكيم: “تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ”، بمعنى أن تعاستنا أو رفاهيتنا تعتمد على عملنا وجهدنا نحن، لا على الذين سبقونا. فلا ينبغي أبدا أن نختبئ وراء الوهم.

يجب قراءة التاريخ بمنطق ومنهجية علمية خالية من المشاعر والحساسيات، ويجب تفسيره بطرق علمية تُمكّننا من استخلاص الدروس منه، لا باتهامات ولا بتكهنات. وهذا هو ما أقصده.

-

تقتبس من الفيلسوف الأميركي جورج سانتايانا قوله “الإنسان الذي تعلم في المدرسة فقط إنسان غير متعلم”. وترى، في مقال لك بعنوان “لماذا أكره المدرسة؟”، أن من سمات “الإنسان العربي” المبالغة في الميل إلى الجوانب النظرية في فهم العالم.. أي دور للمدرسة في ابتعاد العربي عن الواقعية؟ بعبارة أخرى: لماذا تكره المدرسة؟

تنقسم حلقة المعرفة إلى شقين: الشق الأول نعمل فيه على أخذ الأشياء البسيطة ثم نقوم بتعقيدها، وهذا ما تقوم به المدرسة (الجانب الأكاديمي). بينما يعمل الشق الثاني على أخذ الأشياء المعقدة والعمل على تبسيطها، وهذا ما نقوم به في الحياة العملية.

دعني أعطي مثالا لتبسيط الموضوع: مادة الكوارتز مثلا هي في بادئ الأمر عبارة عن صخرة لا غير، موجودة في الطبيعة. أخذناها إلى المخابر وحللناها ودرسناها واكتشفنا جميع مميزاتها الكيميائية والفيزيائية والهندسية وغيرها، حتى جعلنا منها مادة معقدة. من بين تلك الخصائص التي اكتشفناها أنها تمتلك خاصية كهربائية تسمى ظاهرة الكهرباء الضاغطة (انضغاطية). لكن حتى هذه النقطة، كل ما فعلناه كان تعقيدا فقط… وبقي هذا الاكتشاف بلا فائدة حتى جاء أحد العباقرة وحوّل هذا الاكتشاف إلى منفعة واستغله في مجال صناعة الساعات، بحيث يمكن تشغيل الساعات ببطارية صغيرة، وتلك الميزة الموجودة في الكوارتز تحول الطاقة الكهربائية إلى حركة جيبية تقوم بتحريك عقارب الساعة.

طبعا، كل هذا حدث ويحدث في الغرب. أما نحن، فكل ما فعلناه، لما حاولنا تقليدهم، هو أننا نقلنا الشق الأول فقط، المتمثل في المدرسة، وهي كما قلنا مسؤولة عن التنظير والتحليل ووضع الفرضيات والتعقيد بصفة عامة. بينما الشق الثاني، الذي يحتاج إلى مؤسسات وبراديمات أخرى، لم نستطع رؤيته ولم نستطع نقله، فبقي واقعنا معقدا بلا حلول، مما جعلنا إلى اليوم لا نعرف ولا نجيد إلا التحليل والتنظير والكلام ووضع التفاسير فقط. وطبعا هذا غير كافٍ لتحقيق النتائج.

المدرسة من دون مؤسسات أخرى كالشركات ومؤسسات التدريب وغيرها من المؤسسات التي تدخل في تركيب نظام المعرفة المتكامل، لا تساوي شيئا. ولهذا أنا أكره المدرسة

في الحقيقة، الشعوب الضعيفة، وأخص بالذكر هنا شعوبنا العربية، وقعت في مغالطة كبيرة حين توهمت بأن العلم والتعلم ينحصران فقط في المدرسة. المدرسة من دون مؤسسات أخرى كالشركات ومؤسسات التدريب وغيرها من المؤسسات التي تدخل في تركيب نظام المعرفة المتكامل، لا تساوي شيئا. ولهذا أنا أكره المدرسة.

-

انطلاقا من خبرتك الطويلة في مجال الاقتصاد وبالتحديد الاستشارة والتسيير.. بِمَ تمتاز اقتصاديات الثقافة؟ وهل يجوز التعامل مع المنتَج الثقافي كأي منتج أو سلعة استهلاكية أخرى؟

الثقافة مصطلح فضفاض ومتعدد المعاني، فلست أدري بالضبط ماذا تقصد بالمنتج الثقافي. إذا كنت تقصد الفنون، فبالتأكيد هناك اقتصادات كاملة قائمة على صناعة الأدب والسينما والرياضة وغيرها من الفنون الأخرى التي تحولت إلى منتج استهلاكي، ترفيهي في الغالب. ولربما أفضل مثال على ذلك هو هوليود.

أما إذا أخذنا الثقافة من مفهومها السوسيولوجي (وفق علم الاجتماع)، حيث يصبح تعريفها باعتبارها سلوكا جماعيا مشتركا بين أفراد المجتمع أو الشعب الواحد أو الأمة الواحدة، فهنا تصبح الأمور مختلفة، حيث لا يوجد منتج ثقافي بل تأثير الثقافة في زيادة استهلاك منتج معين أو خدمة معينة. في هذه الحالة، الثقافة لها دور كبير في دفع الاستهلاك، وليست هي في حد ذاتها المنتج.

على سبيل المثال، قوة أميركا وتأثر العالم بثقافتها جعلها تزيد من تسويق منتجاتها وانتشارها في العالم مثل الأكلات السريعة بقيادة ماكدونالدز، والمقاهي الحديثة مثل ستاربكس، وغيرها من المنتجات والخدمات التي أصبح استهلاكها ثقافة رائجة في العالم. في هذه الحالة، الثقافة تلعب دورا ترويجيا تحفيزيا لزيادة المبيعات وبناء الثروة، لا أكثر.

-

في الختام.. في نظرك، ما الشروط الواجب توفيرها من أجل “إحياء الشعوب”؟

تطور الشعوب وازدهارها يحتاج في الأساس إلى تغيير في الأفكار والمعتقدات والمفاهيم أولا، وهذا لن يحدث من دون قيادة فكرية قوية، التي بالطبع ستؤدي إلى تشكيل أيديولوجيات وتوجهات وتيارات جديدة يعتنقها قادة سياسيون حكماء، يقومون بترجمتها وتحويلها إلى نظام سياسي إيجابي فعال، يشكل هو بدوره بيئة عملية مناسبة لقيام مؤسسات اقتصادية واجتماعية قوية، طبعا بالاعتماد على رواد وقادة مؤسسين أقوياء.

من دون قيادات وكفاءات قوية، لا يمكن لأي شعب أو أمة أن يتطور ويزدهر، حتى وإن امتلك خزائن الأرض وثرواتها. بل بالعكس، في غالب الأمر، وجود الثروات مع غياب القيادة الحكيمة يكون سببا في زيادة البؤس والنزاعات والحروب والانقسامات بين الشعب الواحد

هذه هي حقيقة إحياء الشعوب وتطورها وبناء الأمم، وهذا هو أصل تطورهم (أي الدول المتقدمة) وتقدم بعضهم على بعض. وأتمنى أن تكون الرسالة واضحة لكل من يريد أن ينهض بشعبه.

بكل اختصار، من دون قيادات وكفاءات قوية، لا يمكن لأي شعب أو أمة أن يتطور ويزدهر، حتى وإن امتلك خزائن الأرض وثرواتها. بل بالعكس، في غالب الأمر، وجود الثروات مع غياب القيادة الحكيمة يكون سببا في زيادة البؤس والنزاعات والحروب والانقسامات بين الشعب الواحد، وأكبر مثال على ذلك بعض الدول في أفريقيا التي تملك كل شيء عدا التطور والازدهار.

من المؤكد أنه عندما يغيب القادة الحقيقيون، يتوقف التطور ويموت الأمل في نفوس الناس والشعوب والأمم. لكن بوجود الرجال والنساء الأقوياء الأكفاء الذين لا يترددون في اغتنام الفرص للتغيير نحو الأفضل، تسترجع الشعوب شجاعتها ويعود الأمل من جديد، وتتحرك عجلة النهضة نحو الأفضل من أجل البناء والازدهار والتقدم.